بسم الله الرحمن الرحيم

تصوّر خريطة الشرق الأوسط اليوم، ستجد في قلبها قوة جيوسياسية لا يمكن تجاهلها: الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هي القاطرة التي تقود ما يُعرف إعلاميًا بـ"محور المقاومة"، والرأس المدبِّر لأيديولوجيا التشيع السياسي العابر للحدود. إنها القلعة الكونية للتشيع، التي يمتد نفوذها الروحي والمادي من بيروت إلى صنعاء، ويتشابك مع عواصم المنطقة.

لكن ماذا لو قيل لك إن هذه القوة، هذه القلعة الشيعية الحصينة، لم تكن سوى عمقًا سُنّيًا أصيلًا للخلافة الإسلامية على مدى تسعة قرون متواصلة؟ ماذا لو علمت أن موطن أهم علماء الحديث السُنّي، ومربط خيل الإمبراطوريات التي حكمت بغداد ودمشق، قد استيقظ ذات صباح ليجد هويته المذهبية قد انقلبت رأسًا على عقب؟

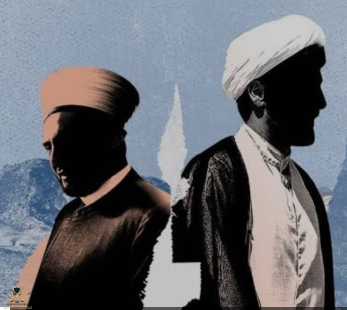

هنا، في بلاد فارس العظيمة، وقع التحوّل الأيديولوجي الأضخم في تاريخ الإسلام الحديث. لم يكن مجرد تغيير في الحكم، بل زلزال ثقافي غير وجه أمة بأكملها، وحوّل خريطة العالم الإسلامي إلى الأبد. إنها قصة تخلّي أمة عن هويتها الدينية القديمة، وتبنيها لمذهب جديد بحد السيف تارة وبالإقناع تارة أخرى.

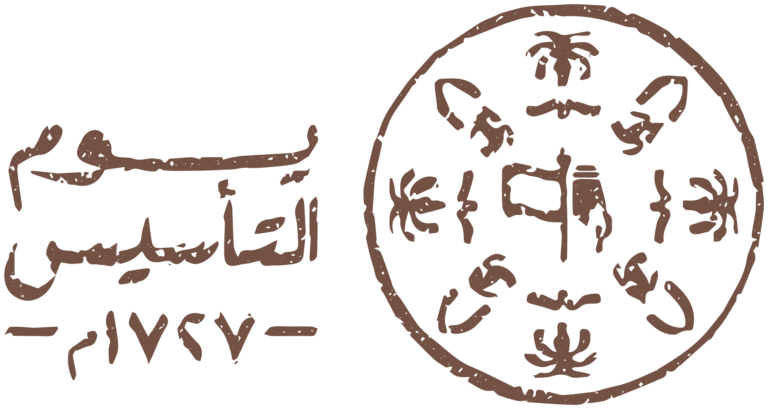

سنغوص في هذه الرحلة المذهلة لكشف سر "نقطة اللاعودة" الإيرانية. سنعود إلى ما قبل الإسلام لنرى الجذور، ثم نشهد لحظة دخول الفاتحين، ونتتبع خطى السلاطين والأئمة، حتى نصل إلى اللحظة التاريخية التي وقف فيها الشاه إسماعيل الصفوي في تبريز، وأعلن أن إيران أمة شيعية، ليس طواعية في البداية، بل بقوة جبروت الإمبراطورية.

هذه ليست مجرد قصة تاريخية، بل هي مفتاح لفهم الصراعات والتحالفات التي تحكم شرقنا اليوم. فلنبدأ من حيث بدأ كل شيء... من نار المجوس قبل دخول الفاتحين.

تصوّر خريطة الشرق الأوسط اليوم، ستجد في قلبها قوة جيوسياسية لا يمكن تجاهلها: الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هي القاطرة التي تقود ما يُعرف إعلاميًا بـ"محور المقاومة"، والرأس المدبِّر لأيديولوجيا التشيع السياسي العابر للحدود. إنها القلعة الكونية للتشيع، التي يمتد نفوذها الروحي والمادي من بيروت إلى صنعاء، ويتشابك مع عواصم المنطقة.

لكن ماذا لو قيل لك إن هذه القوة، هذه القلعة الشيعية الحصينة، لم تكن سوى عمقًا سُنّيًا أصيلًا للخلافة الإسلامية على مدى تسعة قرون متواصلة؟ ماذا لو علمت أن موطن أهم علماء الحديث السُنّي، ومربط خيل الإمبراطوريات التي حكمت بغداد ودمشق، قد استيقظ ذات صباح ليجد هويته المذهبية قد انقلبت رأسًا على عقب؟

هنا، في بلاد فارس العظيمة، وقع التحوّل الأيديولوجي الأضخم في تاريخ الإسلام الحديث. لم يكن مجرد تغيير في الحكم، بل زلزال ثقافي غير وجه أمة بأكملها، وحوّل خريطة العالم الإسلامي إلى الأبد. إنها قصة تخلّي أمة عن هويتها الدينية القديمة، وتبنيها لمذهب جديد بحد السيف تارة وبالإقناع تارة أخرى.

سنغوص في هذه الرحلة المذهلة لكشف سر "نقطة اللاعودة" الإيرانية. سنعود إلى ما قبل الإسلام لنرى الجذور، ثم نشهد لحظة دخول الفاتحين، ونتتبع خطى السلاطين والأئمة، حتى نصل إلى اللحظة التاريخية التي وقف فيها الشاه إسماعيل الصفوي في تبريز، وأعلن أن إيران أمة شيعية، ليس طواعية في البداية، بل بقوة جبروت الإمبراطورية.

هذه ليست مجرد قصة تاريخية، بل هي مفتاح لفهم الصراعات والتحالفات التي تحكم شرقنا اليوم. فلنبدأ من حيث بدأ كل شيء... من نار المجوس قبل دخول الفاتحين.