عاش المشرق العربي إبَّان إعادة الحكم العثماني المباشر إليه في الثُّلث الأول من القرن التاسع عشر، منعطفًا مهمًّا في تاريخ تطوره السياسي والحضاري العام، تمثَّل بزوال حكوماته المحلية شبه المستقلة عن الإدارة العثمانية المركزية، ومن ثَمَّ ضياع آخر أمل بالاستقلال، ونتيجة لانفتاح البلاد على التجارة الرأسمالية الأوربية، قضِي على إمكانات تطورها الاقتصادي المستقل، ومهد الطريق لهيمنة اقتصادية أجنبية متزايدة، سرعان ما اتخذت بعدًا سياسيًّا ملحوظًا، واقترنت بجملة من الظواهر الاجتماعية المعقدة.

ومن ناحية أخرى شهد المشرق العربي قيام دولة محمد علي في مصر، بما تمثِّله من روح عصرية جديدة، ووصول الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي إلى بلاد الشام، وإحرازه الانتصارات السريعة على القوات العثمانية؛ ليضم هذه البلاد إلى مصر في دولة واحدة، كما كانتا في معظم حِقَب التاريخ، ومن الطبيعي أن تؤدي تلك المتغيرات الجديدة إلى بعث الأمل لدى الفئات العراقية المعارضة لإعادة الحكم العثماني المباشر، للتخلص من السيطرة العثمانية، وهكذا فقد شهِدت مدن العراق قيام انتفاضات شعبية متعددة، عبرت في واقع الأمر عن رفض السكان عودة السيطرة المباشرة على مدنهم، بما تعنيه من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، وقد بلغ من عنف هذه الانتفاضات وامتدادها، أنها كادت - في بعض اللحظات - أن تقضي على الوجود العثماني نفسه، أو أن تحرجه إلى حد كبير، كما تدل مجرياتها على اختصاصها بقيادات ذات تجربة وبأس، وحسن تقدير للمواقف السياسية عهد ذاك، ففي بغداد شبت الثورة في الجانب الشرقي في 27 ذي الحجة 1247 (آخر أيار 1832م) بزعامة مفتي المدينة عبدالغني آل جميل.

وتشير التقارير إلى أن نصف أهل بغداد كانوا في ثورة على واليها رضا باشا اللاظ (1247-1258هـ / 1831 - 1842م)، ولم يتم القضاء على الثورة إلا بعد قصف مراكزها بالمدفعية، والتنكيل بالثوَّار، وحرْق دُورهم ولم تكد الثورة أن تنتهي حتى نشَبت ثورة أخرى في الجانب الغربي من بغداد، قامت بها عشيرة عقيل النجدية التي سبق وأن اتَّفق زعمائها مع القيادة المصرية في الشام، ونجح رضا في القضاء على الثورة بعد استعمال مدفعيته مرة أخرى.

وفي البصرة شكل الثوار قيادة جديدة تحت زعامة عزير آغا متسلم المدينة السابق، وحاول الأخير إزاحة علي رضا باشا عن حكم بغداد بالقوة، إلا أن محاولته لم تنجح بسبب الأوضاع الدولية.

تدل الشائعات التي انتشرت بين الناس في تلك الآونة على مدى ضَعف السلطات العثمانية، وحراجة موقف علي رضا، فقد أُشيع أنه اعتصم بقلعة بغداد، وأنه فرَّ من المدينة، وأنه لقِي مصرعه، وأن أهل بغداد عزلوا الوالي الذي نصبته الدولة العثمانية عليهم، وعينوا مكانه واليًا من بينهم؛ إبرازًا لميلهم إلى مصر، ولم تقتصر الثورة على المدن الرئيسية فحسب، وإنما امتدت إلى ما سواها من المدن والقصبات، فأظهر متسلم (عانه) طاعته للحكومة المصرية، وأعلنت (هيت) انضمامها إلى جانب مصر، فزاد ذلك من حراجة الموقف العثماني في بغداد، حتى قيل: إن "كل البلاد الواقعة بين بغداد وحلب منتظرون قدوم العساكر المصرية المنصورين". وأكد التقرير الذي رفعه قنصل إنكلترا في بغداد "أن هذه الولاية هي الآن في أشد حالات البؤس والضيق تحت حكم علي باشا، وأنظار الشعب العربي متجهة في المحبة نحو إبراهيم؛ (يريد: إبراهيم باشا قائد الجيوش المصرية في الشام)".

إبراهيم باشا

وفي الموصل كانت الأسرة الجليلية التي حكمت الموصل مدة قرن تقريبا، تتحيَّن الفُرَص لاسترجاع حكمها بعد أن أوْدَت السياسة العثمانية المركزية بحكم آخر ولاتها يحيى باشا الجليلي، وقد أقام الأخير في حلب متابعًا أخبار تقدم الجيش المصري، وهزائم العثمانيين إزاءه، ويظهر أن اتفاقًا قد جرى بين القيادة المصرية بوساطة حليفه الشيخ صفوك الفارس شيخ مشايخ شَمَّر الجَربا؛ إذ ما أن قارب إبراهيم باشا دخول حلب، حتى غادرها يحيى باشا متجهًا مع حليفه صفوك نحو الموصل، وكانت المدينة تعيش فترة قلقٍ واضطراب آنذاك بسبب عجز الدولة العثمانية عن حمايتها إزاء الأخطار المجاورة.

وتشير بعض الوثائق إلى أنه "استولى على الموصل بمساعدة بعض سكانها"؛ مما دلَّ على وجود كتلة، أو حزب، مؤيدة له في الثورة على الدولة العثمانية، وإن هذا الحزب كان من القوة؛ بحيث لم يَبق بيد المتسلم المنصوب من قِبَل علي رضا إلا حيٌّ واحد فقط، وهو قريب من السقوط، وأن يحيى باشا أعلَن بصراحة أنه يحكم الموصل بأمرٍ من دولة إبراهيم باشا لا بأمر الدولة العثمانية

وإذ يذكر الوكيل السياسي البريطاني في بغداد الكولونيل تايلر ، أنه كان في الموصل حزب قد أخذ جانب مصر فمن الراجح أن يكون هذا الحزب هو الذي استند إليه يحيى باشا في فرْض سيطرته على المدينة، ولم يستطع العثمانيون القضاء على حكمه إلاّ بعد اتباعهم سياسة إشغال حليفه صفوك في نزاعات قبلية مستمرة، وبعزله تَمَّ القضاء على آخر الحكومات المحلية شبه المستقلة في العراق، وفرضهم الإدارة المباشرة عليه.

وكنا لا نعلم مصير هذا الحزب المؤيد لزعامة الجليليين، وللإدارة المصرية في الشام، بعد انتهاء حكم يحيى باشا الجليلي، حتى وقفنا على وثيقة مهمة تتضمن تقريرًا سريًّا بعث به أحد ضباط الجيش المصري إلى إبراهيم باشا في الشام سنة 1255هـ/1839م، تحدث في بعض فقراته عن انتفاضة كبيرة قام بها الموصليون في تلك السنة، وقد جاء في التقرير ما يأتي[20]: "..جواب الشيخ الموما إليه (هو حُمود جَسّار) الأول بخصوص علي باشا (اللاظ)، فإنه بتاريخ 35 ص (صفر) 1255، قد وكل بغداد فريق باشا[21] وملا علي[22]، وهو توجه إلى الموصل بينه وبين بغداد مقدار اثني عشر يومًا، ومعه من العساكر مقدار سبعة آلاف من الجهادية وغيرهم، وكان وصوله في ثاني من ربيع الأول، وحصل بينه وبين أهل الموصل وقعة، فقَتَل من أعيانهم اثنين وسبعين شخصًا، وسيَّر من العلماء سبعة إلى نواحي البصرة من دون ذنبٍ، غير أنه يخبر على أنهم كاتبو سعادة أفندينا إبراهيم باشا، ومُبغضون إلينا...".

فهذا النص يكشف على أن (الوقعة) المذكورة لم تكن - في حقيقة الأمر - إلاَّ انتفاضة شعبية عارمة، شارَك فيها عددٌ كبير من أعيان المدينة وزعمائها؛ لأنه ليس مألوفًا أن يُعدم هذا العدد الكبير منهم، ما لم تكن قد شمِلت المدينة بأسْرها، وباتت تهدِّد الوجود العثماني هناك نفسه.

وتدل معاقبة العلماء بنفْيهم إلى البصرة، على مشاركتهم الفعلية في حوادث الانتفاضة؛ إذ لولا تلك المشاركة وجدِّيتها، لما تعرَّضوا إلى النفي والتبعيد، ولقد حاول والي الموصل العثماني تطبيق التجنيد الإجباري، مستهدفًا تحقيق أمرين معًا، أولهما: زيادة القوات العثمانية المتجهة لإسناد الجهد العسكري الرئيس في أعالي الفرات ضد الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا، وثانيهما: التخلص من القيادات الموصلية السابقة، والمؤيدة لحكم الجليليين، وضرْب زعامتها بالقضاء على تشكيلاتها العسكرية، فكان ذلك كله من الأسباب التي أدَّت إلى سرعة انتشار الانتفاضة وعنف مواقفها من السلطة المذكورة.

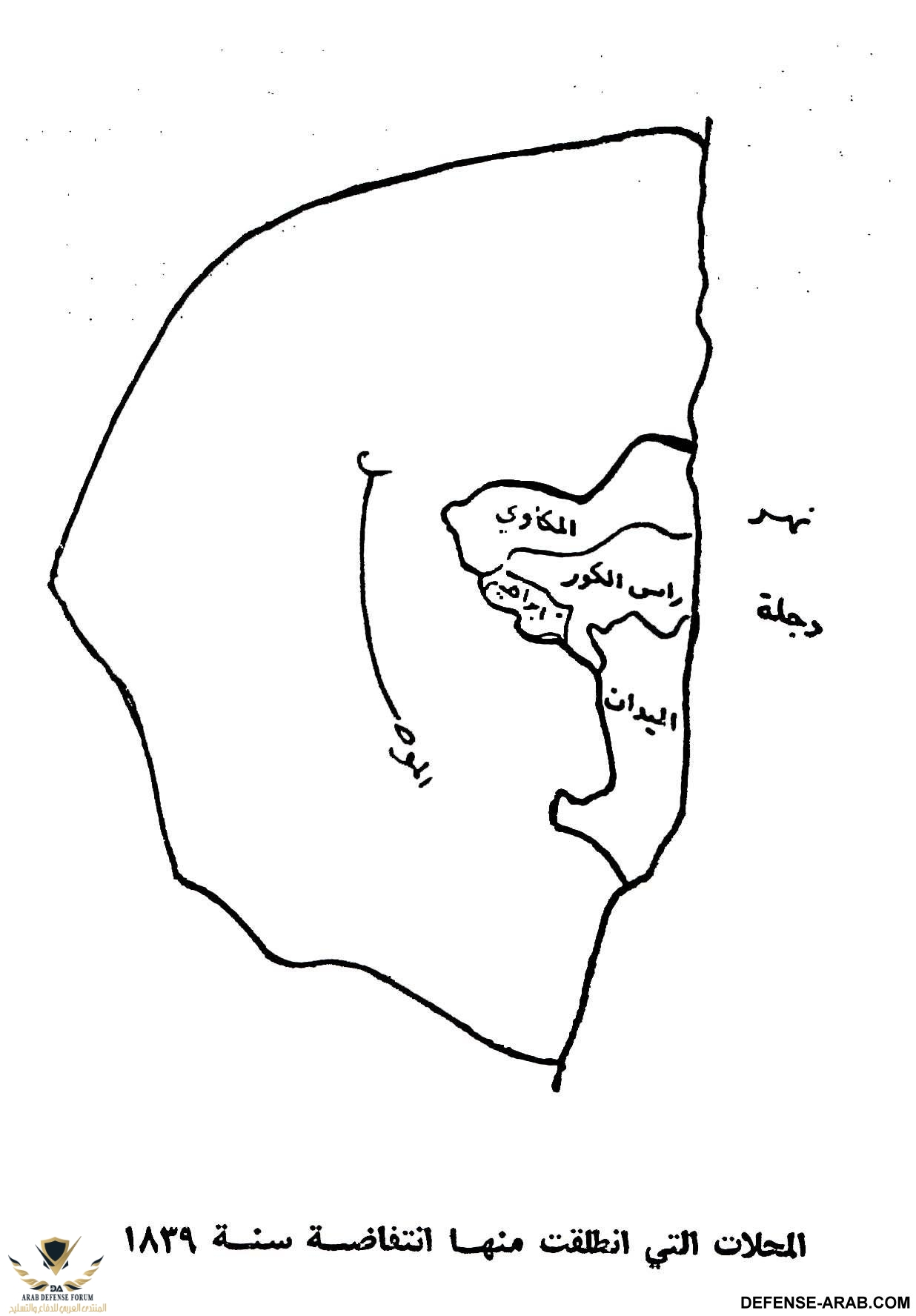

كما يكشف التقرير أيضًا عن أن زعامة الانتفاضة كانت تتصل سرًّا بواسطة الرُّسُل، بقيادة إبراهيم باشا؛ بُغية تنسيق المواقف بينهما، وهذا يدل على أنه كان للزعامة المذكورة تقديرها للظروف الخارجية، ورغبة في توظيف الظروف لصالحها، وفي الواقع فإن توقيت الانتفاضة نفسه يدل على دقة هذا التنسيق، فهي قد حدثت في أواسط شهر صفر سنة 1255هـ الموافق لأوائل أيار من سنة 1839م، وفي هذا التاريخ كان إبراهيم باشا في حلب يُهيِّئ قواته العسكرية وحلفاءه من القوى المحلية العربية للقاء العثمانيين في نزيب (في الغرب من بيره جَك) حيث دارت - بعد أقل من شهرين[23] - المعركة الشهيرة المنسوبة إلى هذا المكان (24 حزيران 1839م).

إبراهيم باشا في مقدمات معركة نزيب

وبالنظر لقرب الموصل من حلب، ووجود قوى حليفة فيها لها تجربة سابقة في الانتفاض على الحكم العثماني أيام ولاية يحيى باشا الجليلي الأخيرة - فإن من المعقول أن يكون ثمة اتصالات قد جرت بين القيادة المصرية في حلب، وزعامة الانتفاضة في الموصل لتوقيت القيام بتلك الانتفاضة، على ما يشير إليه التقرير المذكور؛ إحراجًا للموقف العسكري العثماني بوجه عام.

وإذا كان هذا التقرير قد كشف - على سبيل الإجمال - عن حدوث الانتفاض على الحكم العثماني أيام ولاية يحيى باشا الجليلي الأخيرة، فإن كثيرًا من تفاصيله بقِي غير معروف، يحتاج إلى مزيد من البحث والتقصِّي.

وكان من حسن التقدير أننا وقفنا في أثناء بحْثنا عن وثائق بعض الأُسر الموصلية القديمة، على نبذة تاريخية مخطوطة، ذات سِمَة أُسَريَّة، بعنوان: (تاريخ آل السراج في الموصل)، نقلها السيد محمد بن داود السراج، في سجل كبير يحتفظ به في داره في مدينة الموصل[24]، فاذا بها تتضمن تفاصيل مهمة لم تُعرف من قبلُ عن هذه الانتفاضة الشعبية، وقد عزز السيد محمد بن داود هذه النبذة بتوضيحات مهمة - مما يحفظه بقوة حفظ ملحوظة - عن أسلافه، وعند دراسة هذه النبذة والروايات المكملة لها، تأكَّدت لنا أهميتها بوصفها تلقي ضوءًا جديدًا على تلك الانتفاضة.

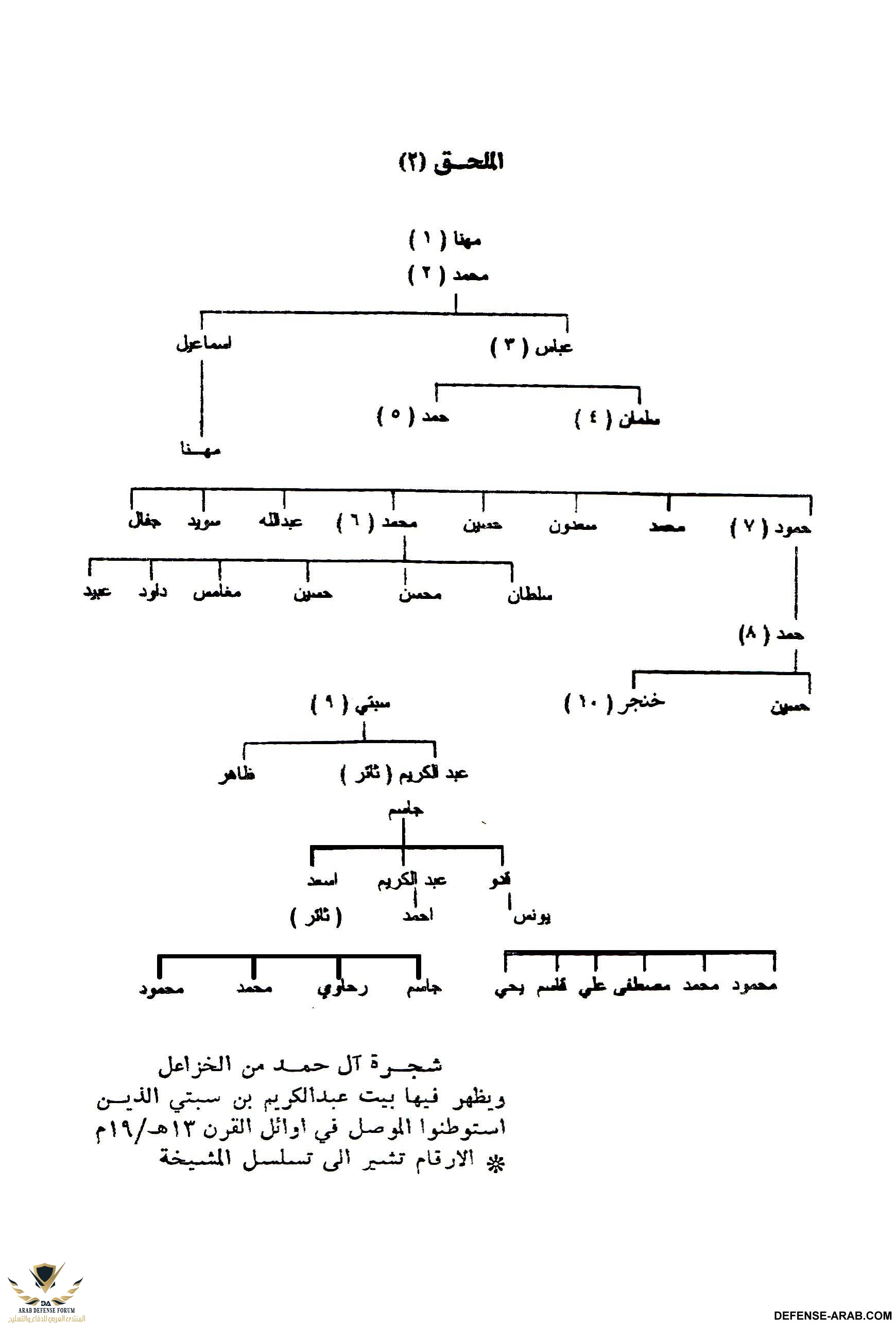

تدور معطيات النبذة حول شخصية قائد الانتفاضة، أو أحد أبرز قادتها، وهو عبدالكريم بن سبتي بن محسن، وكان سبتي هذا شيخًا على فخذ البوحَمَد أحد فرعي قبيلة الخزاعل في القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد)، وتشير شجرة نسب الخزاعل إلى أنه ابن محسن بن محمد بن حمد بن عباس بن محمد بن مُهنّا[25]، وأكثر أبنائه تولَّى مشيخة عشيرته، جيلاً من بعد جيل، يوم كانت تسيطر على جميع الأراضي الواقعة في الجهة اليسرى من فرات الديوانية (صَوْب الجزيرة) أيام عمرانها، وقد تولى هو رئاسة عشيرته بصورة رسمية سنة 1212هـ (1797م)[26] في حياة عمه حَمَد الحمود شيخ الخزاعل ذائع الصِّيت، وبينما تذكر بعض المصادر الخطية أن لسبتي ولدًا اسمه ظاهر[27]، تشير النبذة الخطية إلى أن له ابنًا آخر هو عبدالكريم المذكور[28].

وفي الوقت الذي يشير فيه مؤلف غير معروف إلى "أن سبتي لقي مصرعه غريقًا في نهر المُسَرْهَد (الغرّاف) سنة 1228هـ (1813م)، عندما كان في حرب على قبيلة المنتفق[29]، تصرِّح النبذة بأنه توفي في الموصل سنة 1243هـ (1827م)، وسبب هذا الاختلاف - على ما يوضحه السيد محمد بن داود راويًا عن أبيه - أن سبتي توجه بجيشه القبلي في أثناء المعركة التي حدثت بين المنتفق والعثمانيين، إلى مساندة المنتفق، وهناك حُوصر من قبل القوات العثمانية النظامية والقوات القبلية المساندة لها، فاضطر إلى إلقاء نفسه بفرسه إلى نهر المسرهد (الغراف)، مما أدى إلى غرق الفرس، وعند بحث الخزاعل عنه، وجدوا فرسه ميتة على شاطئ النهر، فظنوا أنه غرق، أما سبتي نفسه، فإنه نجا من الموت ليقع أسيرًا بأيدي القوات العثمانية، فأبعدته السلطات العثمانية إلى الموصل؛ حيث سُجن هناك أحد عشر عامًا، والتحق به في تلك الأثناء ولده عبدالكريم وأمه، وكانت الأخيرة من قبيلة العبيد النازلة قرب الموصل آنذاك، فأقامت وولدها في منازلهم، وصادف أنه كان في صُحبة سبتي في سجنه أحد شيوخ العبيد الثائرين، وهو حسين آل هندي من إحدى حمائل فخذ البوشاهر من أفخاذ قبيلة العبيد[30]، فتوسط الأخير - بعد أن أطلق سراحه - لدى السلطات العثمانية لكي تعفو عن سبتي، وتم ذلك بالفعل سنة 1239هـ (1823م)؛ أي: بعد أن قضى في السجن نحو أحد عشر عامًا، ولم تمض إلاَّ أربع سنين حتى توفي، فدُفِن في جامع إمام إبراهيم أحد جوامع مدينة الموصل القديمة[31].

عاش عبدالكريم في كنَف أخواله من البوشاهر العبيديين حتى بلغ رشده، فتزوج من إحدى بنات خاله، فأنجبت له طفلاً واحدًا دُعي (جاسم)، وسكن هو في مدينة الموصل في محلة من محالها تُعرف بالمكّاوي[32]، وهناك اشتَهر أمره، وذاعت بين الناس أخبار كفاءته وشجاعته، فاختاره أهل المحلة شيخًا لهم، على الرغم من أنهم كانوا من عشائر مختلفة، أهمها الزهيرات والشهوان، والبوحَمدان والبُدُش[33]، وغيرهم.

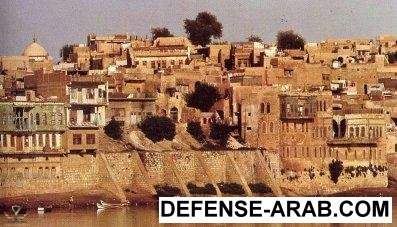

محلة المكاوي كما تبدو من النهر

وكانت محلة المكاوي تُعَد واحدة من المحلات التي اتخذت منذ القرن الثاني عشر (الثامن عشر للميلاد) موطنًا لإحدى أكبر فرقتين انكشاريتين في الموصل، وهي الفرقة السابعة والعشرون، المعروفة بالتركية باسم (يكَرمي يدي)[34]، وبموجب ما أصاب نظام الانكشارية نفسه من تغير، وانقطاع إمداده بالجند الجديد منذ زمن بعيد، فقد أصبح منتسبو هذه الفرق هم أهل المحلات التي توجد حصرًا، بمعنى أن الفِرَق لم تعد تمثل إلا مصالح السكان أنفسهم - من تجار، وحرفيين، وأصحاب المهن الأخرى - ومن هنا يفهم سبب ولائها لزعامة الجليليين المحلية طيلة قرن كامل من الزمن، ولم يؤدي الإلغاء الرسمي لنظام الإنكشارية سنة 1241هـ (1825م) إلى زوال أسماء هذه الفرق، وإنما ظلت لحين تمثل القوى المسلحة لأبناء المحال التي كانت تشكل منها، وهكذا فقد عُدَّ عبدالكريم بن سبتي بموجب زعامته لأهل محلته، زعيمًا للفرقة (يكَرمي يدي) أيضًا، وإذ كان لكل فرقة أو محلة علمها الخاص، أصبح عبدالكريم يسمى (بيرقدارًا)، فهو زعيمها وحامل رايتها في أثناء الملمات، وممثلها لدى القوى الأخرى.

وفي الواقع، فإن لهذه الفرقة تراثها العسكري الحافل في إسنادها لزعامة الجليليين، ومن المرجح أن تكون هي التي أسندت يحيى باشا الجليلي عند استعادته حكم الموصل، ممثلاً لإبراهيم باشا بن محمد علي سنة 1249هـ/1834م، وعرفتها الوثائق البريطانية المعاصرة - لذلك السبب - بحزب مصر، فمن الطبيعي أن تكون محلة المكاوي وجوارها من محلات الميدان ورأس الكُور - حيث يستقر زعماء الفرقة المذكورة والفرق المتحالفة معها - مؤهلة للقيام بالثورة كلما سنَحت الفرصة، فاذا أضفنا إلى تلك الأسباب العامة، الأسبابَ الشخصية المتمثلة بموقف عبدالكريم، ووالده سبتي وأخواله من العبيد المناوئ للوجود العثماني - يكون من المفهوم: لِمَ كانت هذه المحلات قاعدة الانتفاضة ومقر قيادتها ومنطلقها في الوقت نفسه؟!

وتعد محلات المكاوي ورأس الكور والميدان، وإمام إبراهيم - الجزء الأكثر كثافة وأهمية من محلات الموصل في القرن الثالث عشر (التاسع عشر للميلاد)[35]، ويتميز موقعها بأنه يحتل معظم شاطئ دجلة، وهو ما يعني توفر طرق مواصلات جيدة لها، كما أنها تقع قرب سراي المدينة؛ حيث لا تفصل بين هذه المؤسسة والنهر سوى محلة الميدان، وتكتظ هذه المحلات بالأزقة (المسماة محليًّا بالعَوْجات) الضيقة، والتي تسهل السيطرة على مداخلها عند الملمات، وإذا أضفنا إلى ذلك كله ارتفاعها النسبي عن مستوى سطح المدينة، ومن ثم إشرافها على أكثر المحلات الأخرى - تبين لنا أهمية أن تكون هذه المحلات منطلقًا لانتفاضة شعبية مسلحة عنيفة، تشارك فيها فئات عديدة من السكان.

من (عوجات) الموصل

واذا سكت التقرير السري المنوه به آنفًا عن أسماء قادة الانتفاضة، فإن النبذة الخطية تنوِّه بوجود زعامات أخرى، إضافة إلى عبدالكريم بن سبتي، منها رجال من آل نوح، وهم فرع من حمولة آل الهندي من البوشاهر العبيديين الذين كانوا يسكنون محلة رأس الكور الواقعة إلى الجنوب من المكاوي، وتربطهم بعبدالكريم صلة المصاهرة، ونحن نعلم أن حسين الهندي كان ثائرًا في وجه العثمانيين منذ وقت سابق، وأنه كان مسجونًا في سجن الموصل يوم جيء بعبدالكريم إليه سنة 1228هـ (1813م)، ولكننا لا نعلم تاريخ ثورته وماهية أسبابها، ومن المحتمل أنه اعتُقِل أثناء الاضطرابات المسلحة التي صاحبت السنين الأخيرة من حكم الجليليين، والتي كان من أسبابها محاولة السلطة العثمانية القضاء على هذا الحكم، وضرْب القوى المساندة له[36].

ولما كنا نعلم بوجود عشائر أخرى، كانت تقيم في هذه المحلات - منها الشهوان، والبو حمدان والبدش - سبق لها أن أيَّدت زعامة عبدالكريم بن سبتي، فإن من المنطقي أن زعماء هذه العشائر كانوا يُعدون زعماءَ لهذه الانتفاضة أيضًا، ويدل قيام السلطة العثمانية بإعدام (72) ونفي (7) من زعمائها على سعة الانتفاضة وضخامة عدد المشاركين فيها.

وليس من المحدد الأسباب التي أدَّت إلى فشل هذه الانتفاضة الكبيرة، غير القسوة الشديدة التي واجهتها بها السلطة العثمانية، وهي قسوة بلغت حد استخدام المدفعية والجيش النظامي نفسه، وفي ذلك يقول القس (المطران فيما بعد) سليمان الصائغ: "أنه لَمَّا ثارت أهالي الموصل وأبوا قبول القانون العسكري وتنفيذه، أرسل إليهم أحد أعوانه يدعى قاسم أفندي؛ ليدعوهم إلى الطاعة، ويقنعهم في الإذعان إلى القانون العسكري، فلما أقبل رسوله إلى الأهالي، ثاروا عليه وقتلوه، فأحضر محمد باشا (اينجه بيرقدار والي الموصل آنذاك) عشرين مدفعًا صَوَّبها على المدينة، ثم أرسل عليها بعض الكتائب النظامية، فدخلوها ونهبوا أسواقها، وسفكوا دماء أبرياء كثيرين، ثم أمسك بعضًا من وجوهها، وأرسلهم نفيًا إلى البصرة"[37].

والذي نراه أن مسألة رفض القانون العسكري لم تكن إلاَّ غطاءً أرادت به السلطة تغطية الأسباب الحقيقية للانتفاضة ودوافعها الكامنة في المجتمع الموصلي، وفي الظروف الدولية على حد سواء، لقد أدرك محمد باشا اينجه بيرقدار هذه الحقيقة، وهو ما يفسر قسوته وبطْشه بالأبرياء، من غير المؤهلين لأداء الخدمة العسكرية أصلاً، ومن المؤسف أننا لا نملك معلومات عن الأشخاص الذين قُتِلوا أو نُفوا، باستثناء واحد منهم، هو عبدالكريم بن سبتي نفسه؛ لأن النبذة الخطية تشير صراحة إلى أنه "اعتقل في تلك المعركة، وأصبح في قبضة الأتراك، ولم نعرف ما جرى له بعدها؛ لأنهم أخذوه إلى إسطنبول"، وفي هذه المدينة تضيع أخبار عبدالكريم، ويُنسى أمره، فلا نعلم ما إذا كان قد سُجِن أو أُعدِم، وعلى أية حال، فإنه لم يَعُد إلى الموصل مرة أخرى.

على الرغم مما كان يبدو توقف الانتفاضة، والقضاء على زعمائها، فإن جمْرها لبث مُتقدًا في النفوس جيلاً آخر، من ذلك أن حفيدًا لعبدالكريم بن سبتي، هو أسعد بن جاسم[38] (37)، ورث زعامة محلته وتأييد أهلها، فاختاروه بيرقدارًا؛ أي: حاملاً للوائها، واتفق الأخير مع رفاق له، منهم محمد آل ياس الزهيري من عشيرة الزهيرات التي تسكن الموصل، وكان هذا (بيرقدارًا) هو أيضًا لمحلته، فعرف الثوار من ثَمَّ بالبيرقدارية نسبة إليهما، بيد أن خبر التكتل الجديد تسرب إلى أسماع السلطة العثمانية، فأرسلت قوة عسكرية حاصرت مساكن الثوار، وتم إلقاء القبض على أسعد "وجماعة البيرقدارية"، وأُلقوا بهم في السجن، وكان منهم محمد آل ياس الزهيري، فتمكن الأخير من الفرار بنفسه من السجن، بينما بقِي أسعد وجماعته في سجنهم، وحكم على أسعد بالاعدام، فنُفِّذ شنقًا، أما رفاقه، فقد حكم عليهم بالسجن، وبهذا انتهت آخر الانتفاضات التي قام بها الموصليون إبان العصر العثماني.

الموصل القديمة كما تبدو من جهة النهر

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/49847/#ixzz3f7afCknh

ومن ناحية أخرى شهد المشرق العربي قيام دولة محمد علي في مصر، بما تمثِّله من روح عصرية جديدة، ووصول الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي إلى بلاد الشام، وإحرازه الانتصارات السريعة على القوات العثمانية؛ ليضم هذه البلاد إلى مصر في دولة واحدة، كما كانتا في معظم حِقَب التاريخ، ومن الطبيعي أن تؤدي تلك المتغيرات الجديدة إلى بعث الأمل لدى الفئات العراقية المعارضة لإعادة الحكم العثماني المباشر، للتخلص من السيطرة العثمانية، وهكذا فقد شهِدت مدن العراق قيام انتفاضات شعبية متعددة، عبرت في واقع الأمر عن رفض السكان عودة السيطرة المباشرة على مدنهم، بما تعنيه من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، وقد بلغ من عنف هذه الانتفاضات وامتدادها، أنها كادت - في بعض اللحظات - أن تقضي على الوجود العثماني نفسه، أو أن تحرجه إلى حد كبير، كما تدل مجرياتها على اختصاصها بقيادات ذات تجربة وبأس، وحسن تقدير للمواقف السياسية عهد ذاك، ففي بغداد شبت الثورة في الجانب الشرقي في 27 ذي الحجة 1247 (آخر أيار 1832م) بزعامة مفتي المدينة عبدالغني آل جميل.

وتشير التقارير إلى أن نصف أهل بغداد كانوا في ثورة على واليها رضا باشا اللاظ (1247-1258هـ / 1831 - 1842م)، ولم يتم القضاء على الثورة إلا بعد قصف مراكزها بالمدفعية، والتنكيل بالثوَّار، وحرْق دُورهم ولم تكد الثورة أن تنتهي حتى نشَبت ثورة أخرى في الجانب الغربي من بغداد، قامت بها عشيرة عقيل النجدية التي سبق وأن اتَّفق زعمائها مع القيادة المصرية في الشام، ونجح رضا في القضاء على الثورة بعد استعمال مدفعيته مرة أخرى.

وفي البصرة شكل الثوار قيادة جديدة تحت زعامة عزير آغا متسلم المدينة السابق، وحاول الأخير إزاحة علي رضا باشا عن حكم بغداد بالقوة، إلا أن محاولته لم تنجح بسبب الأوضاع الدولية.

تدل الشائعات التي انتشرت بين الناس في تلك الآونة على مدى ضَعف السلطات العثمانية، وحراجة موقف علي رضا، فقد أُشيع أنه اعتصم بقلعة بغداد، وأنه فرَّ من المدينة، وأنه لقِي مصرعه، وأن أهل بغداد عزلوا الوالي الذي نصبته الدولة العثمانية عليهم، وعينوا مكانه واليًا من بينهم؛ إبرازًا لميلهم إلى مصر، ولم تقتصر الثورة على المدن الرئيسية فحسب، وإنما امتدت إلى ما سواها من المدن والقصبات، فأظهر متسلم (عانه) طاعته للحكومة المصرية، وأعلنت (هيت) انضمامها إلى جانب مصر، فزاد ذلك من حراجة الموقف العثماني في بغداد، حتى قيل: إن "كل البلاد الواقعة بين بغداد وحلب منتظرون قدوم العساكر المصرية المنصورين". وأكد التقرير الذي رفعه قنصل إنكلترا في بغداد "أن هذه الولاية هي الآن في أشد حالات البؤس والضيق تحت حكم علي باشا، وأنظار الشعب العربي متجهة في المحبة نحو إبراهيم؛ (يريد: إبراهيم باشا قائد الجيوش المصرية في الشام)".

إبراهيم باشا

وفي الموصل كانت الأسرة الجليلية التي حكمت الموصل مدة قرن تقريبا، تتحيَّن الفُرَص لاسترجاع حكمها بعد أن أوْدَت السياسة العثمانية المركزية بحكم آخر ولاتها يحيى باشا الجليلي، وقد أقام الأخير في حلب متابعًا أخبار تقدم الجيش المصري، وهزائم العثمانيين إزاءه، ويظهر أن اتفاقًا قد جرى بين القيادة المصرية بوساطة حليفه الشيخ صفوك الفارس شيخ مشايخ شَمَّر الجَربا؛ إذ ما أن قارب إبراهيم باشا دخول حلب، حتى غادرها يحيى باشا متجهًا مع حليفه صفوك نحو الموصل، وكانت المدينة تعيش فترة قلقٍ واضطراب آنذاك بسبب عجز الدولة العثمانية عن حمايتها إزاء الأخطار المجاورة.

وتشير بعض الوثائق إلى أنه "استولى على الموصل بمساعدة بعض سكانها"؛ مما دلَّ على وجود كتلة، أو حزب، مؤيدة له في الثورة على الدولة العثمانية، وإن هذا الحزب كان من القوة؛ بحيث لم يَبق بيد المتسلم المنصوب من قِبَل علي رضا إلا حيٌّ واحد فقط، وهو قريب من السقوط، وأن يحيى باشا أعلَن بصراحة أنه يحكم الموصل بأمرٍ من دولة إبراهيم باشا لا بأمر الدولة العثمانية

وإذ يذكر الوكيل السياسي البريطاني في بغداد الكولونيل تايلر ، أنه كان في الموصل حزب قد أخذ جانب مصر فمن الراجح أن يكون هذا الحزب هو الذي استند إليه يحيى باشا في فرْض سيطرته على المدينة، ولم يستطع العثمانيون القضاء على حكمه إلاّ بعد اتباعهم سياسة إشغال حليفه صفوك في نزاعات قبلية مستمرة، وبعزله تَمَّ القضاء على آخر الحكومات المحلية شبه المستقلة في العراق، وفرضهم الإدارة المباشرة عليه.

وكنا لا نعلم مصير هذا الحزب المؤيد لزعامة الجليليين، وللإدارة المصرية في الشام، بعد انتهاء حكم يحيى باشا الجليلي، حتى وقفنا على وثيقة مهمة تتضمن تقريرًا سريًّا بعث به أحد ضباط الجيش المصري إلى إبراهيم باشا في الشام سنة 1255هـ/1839م، تحدث في بعض فقراته عن انتفاضة كبيرة قام بها الموصليون في تلك السنة، وقد جاء في التقرير ما يأتي[20]: "..جواب الشيخ الموما إليه (هو حُمود جَسّار) الأول بخصوص علي باشا (اللاظ)، فإنه بتاريخ 35 ص (صفر) 1255، قد وكل بغداد فريق باشا[21] وملا علي[22]، وهو توجه إلى الموصل بينه وبين بغداد مقدار اثني عشر يومًا، ومعه من العساكر مقدار سبعة آلاف من الجهادية وغيرهم، وكان وصوله في ثاني من ربيع الأول، وحصل بينه وبين أهل الموصل وقعة، فقَتَل من أعيانهم اثنين وسبعين شخصًا، وسيَّر من العلماء سبعة إلى نواحي البصرة من دون ذنبٍ، غير أنه يخبر على أنهم كاتبو سعادة أفندينا إبراهيم باشا، ومُبغضون إلينا...".

فهذا النص يكشف على أن (الوقعة) المذكورة لم تكن - في حقيقة الأمر - إلاَّ انتفاضة شعبية عارمة، شارَك فيها عددٌ كبير من أعيان المدينة وزعمائها؛ لأنه ليس مألوفًا أن يُعدم هذا العدد الكبير منهم، ما لم تكن قد شمِلت المدينة بأسْرها، وباتت تهدِّد الوجود العثماني هناك نفسه.

وتدل معاقبة العلماء بنفْيهم إلى البصرة، على مشاركتهم الفعلية في حوادث الانتفاضة؛ إذ لولا تلك المشاركة وجدِّيتها، لما تعرَّضوا إلى النفي والتبعيد، ولقد حاول والي الموصل العثماني تطبيق التجنيد الإجباري، مستهدفًا تحقيق أمرين معًا، أولهما: زيادة القوات العثمانية المتجهة لإسناد الجهد العسكري الرئيس في أعالي الفرات ضد الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا، وثانيهما: التخلص من القيادات الموصلية السابقة، والمؤيدة لحكم الجليليين، وضرْب زعامتها بالقضاء على تشكيلاتها العسكرية، فكان ذلك كله من الأسباب التي أدَّت إلى سرعة انتشار الانتفاضة وعنف مواقفها من السلطة المذكورة.

كما يكشف التقرير أيضًا عن أن زعامة الانتفاضة كانت تتصل سرًّا بواسطة الرُّسُل، بقيادة إبراهيم باشا؛ بُغية تنسيق المواقف بينهما، وهذا يدل على أنه كان للزعامة المذكورة تقديرها للظروف الخارجية، ورغبة في توظيف الظروف لصالحها، وفي الواقع فإن توقيت الانتفاضة نفسه يدل على دقة هذا التنسيق، فهي قد حدثت في أواسط شهر صفر سنة 1255هـ الموافق لأوائل أيار من سنة 1839م، وفي هذا التاريخ كان إبراهيم باشا في حلب يُهيِّئ قواته العسكرية وحلفاءه من القوى المحلية العربية للقاء العثمانيين في نزيب (في الغرب من بيره جَك) حيث دارت - بعد أقل من شهرين[23] - المعركة الشهيرة المنسوبة إلى هذا المكان (24 حزيران 1839م).

إبراهيم باشا في مقدمات معركة نزيب

وبالنظر لقرب الموصل من حلب، ووجود قوى حليفة فيها لها تجربة سابقة في الانتفاض على الحكم العثماني أيام ولاية يحيى باشا الجليلي الأخيرة - فإن من المعقول أن يكون ثمة اتصالات قد جرت بين القيادة المصرية في حلب، وزعامة الانتفاضة في الموصل لتوقيت القيام بتلك الانتفاضة، على ما يشير إليه التقرير المذكور؛ إحراجًا للموقف العسكري العثماني بوجه عام.

وإذا كان هذا التقرير قد كشف - على سبيل الإجمال - عن حدوث الانتفاض على الحكم العثماني أيام ولاية يحيى باشا الجليلي الأخيرة، فإن كثيرًا من تفاصيله بقِي غير معروف، يحتاج إلى مزيد من البحث والتقصِّي.

وكان من حسن التقدير أننا وقفنا في أثناء بحْثنا عن وثائق بعض الأُسر الموصلية القديمة، على نبذة تاريخية مخطوطة، ذات سِمَة أُسَريَّة، بعنوان: (تاريخ آل السراج في الموصل)، نقلها السيد محمد بن داود السراج، في سجل كبير يحتفظ به في داره في مدينة الموصل[24]، فاذا بها تتضمن تفاصيل مهمة لم تُعرف من قبلُ عن هذه الانتفاضة الشعبية، وقد عزز السيد محمد بن داود هذه النبذة بتوضيحات مهمة - مما يحفظه بقوة حفظ ملحوظة - عن أسلافه، وعند دراسة هذه النبذة والروايات المكملة لها، تأكَّدت لنا أهميتها بوصفها تلقي ضوءًا جديدًا على تلك الانتفاضة.

تدور معطيات النبذة حول شخصية قائد الانتفاضة، أو أحد أبرز قادتها، وهو عبدالكريم بن سبتي بن محسن، وكان سبتي هذا شيخًا على فخذ البوحَمَد أحد فرعي قبيلة الخزاعل في القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد)، وتشير شجرة نسب الخزاعل إلى أنه ابن محسن بن محمد بن حمد بن عباس بن محمد بن مُهنّا[25]، وأكثر أبنائه تولَّى مشيخة عشيرته، جيلاً من بعد جيل، يوم كانت تسيطر على جميع الأراضي الواقعة في الجهة اليسرى من فرات الديوانية (صَوْب الجزيرة) أيام عمرانها، وقد تولى هو رئاسة عشيرته بصورة رسمية سنة 1212هـ (1797م)[26] في حياة عمه حَمَد الحمود شيخ الخزاعل ذائع الصِّيت، وبينما تذكر بعض المصادر الخطية أن لسبتي ولدًا اسمه ظاهر[27]، تشير النبذة الخطية إلى أن له ابنًا آخر هو عبدالكريم المذكور[28].

وفي الوقت الذي يشير فيه مؤلف غير معروف إلى "أن سبتي لقي مصرعه غريقًا في نهر المُسَرْهَد (الغرّاف) سنة 1228هـ (1813م)، عندما كان في حرب على قبيلة المنتفق[29]، تصرِّح النبذة بأنه توفي في الموصل سنة 1243هـ (1827م)، وسبب هذا الاختلاف - على ما يوضحه السيد محمد بن داود راويًا عن أبيه - أن سبتي توجه بجيشه القبلي في أثناء المعركة التي حدثت بين المنتفق والعثمانيين، إلى مساندة المنتفق، وهناك حُوصر من قبل القوات العثمانية النظامية والقوات القبلية المساندة لها، فاضطر إلى إلقاء نفسه بفرسه إلى نهر المسرهد (الغراف)، مما أدى إلى غرق الفرس، وعند بحث الخزاعل عنه، وجدوا فرسه ميتة على شاطئ النهر، فظنوا أنه غرق، أما سبتي نفسه، فإنه نجا من الموت ليقع أسيرًا بأيدي القوات العثمانية، فأبعدته السلطات العثمانية إلى الموصل؛ حيث سُجن هناك أحد عشر عامًا، والتحق به في تلك الأثناء ولده عبدالكريم وأمه، وكانت الأخيرة من قبيلة العبيد النازلة قرب الموصل آنذاك، فأقامت وولدها في منازلهم، وصادف أنه كان في صُحبة سبتي في سجنه أحد شيوخ العبيد الثائرين، وهو حسين آل هندي من إحدى حمائل فخذ البوشاهر من أفخاذ قبيلة العبيد[30]، فتوسط الأخير - بعد أن أطلق سراحه - لدى السلطات العثمانية لكي تعفو عن سبتي، وتم ذلك بالفعل سنة 1239هـ (1823م)؛ أي: بعد أن قضى في السجن نحو أحد عشر عامًا، ولم تمض إلاَّ أربع سنين حتى توفي، فدُفِن في جامع إمام إبراهيم أحد جوامع مدينة الموصل القديمة[31].

عاش عبدالكريم في كنَف أخواله من البوشاهر العبيديين حتى بلغ رشده، فتزوج من إحدى بنات خاله، فأنجبت له طفلاً واحدًا دُعي (جاسم)، وسكن هو في مدينة الموصل في محلة من محالها تُعرف بالمكّاوي[32]، وهناك اشتَهر أمره، وذاعت بين الناس أخبار كفاءته وشجاعته، فاختاره أهل المحلة شيخًا لهم، على الرغم من أنهم كانوا من عشائر مختلفة، أهمها الزهيرات والشهوان، والبوحَمدان والبُدُش[33]، وغيرهم.

محلة المكاوي كما تبدو من النهر

وكانت محلة المكاوي تُعَد واحدة من المحلات التي اتخذت منذ القرن الثاني عشر (الثامن عشر للميلاد) موطنًا لإحدى أكبر فرقتين انكشاريتين في الموصل، وهي الفرقة السابعة والعشرون، المعروفة بالتركية باسم (يكَرمي يدي)[34]، وبموجب ما أصاب نظام الانكشارية نفسه من تغير، وانقطاع إمداده بالجند الجديد منذ زمن بعيد، فقد أصبح منتسبو هذه الفرق هم أهل المحلات التي توجد حصرًا، بمعنى أن الفِرَق لم تعد تمثل إلا مصالح السكان أنفسهم - من تجار، وحرفيين، وأصحاب المهن الأخرى - ومن هنا يفهم سبب ولائها لزعامة الجليليين المحلية طيلة قرن كامل من الزمن، ولم يؤدي الإلغاء الرسمي لنظام الإنكشارية سنة 1241هـ (1825م) إلى زوال أسماء هذه الفرق، وإنما ظلت لحين تمثل القوى المسلحة لأبناء المحال التي كانت تشكل منها، وهكذا فقد عُدَّ عبدالكريم بن سبتي بموجب زعامته لأهل محلته، زعيمًا للفرقة (يكَرمي يدي) أيضًا، وإذ كان لكل فرقة أو محلة علمها الخاص، أصبح عبدالكريم يسمى (بيرقدارًا)، فهو زعيمها وحامل رايتها في أثناء الملمات، وممثلها لدى القوى الأخرى.

وفي الواقع، فإن لهذه الفرقة تراثها العسكري الحافل في إسنادها لزعامة الجليليين، ومن المرجح أن تكون هي التي أسندت يحيى باشا الجليلي عند استعادته حكم الموصل، ممثلاً لإبراهيم باشا بن محمد علي سنة 1249هـ/1834م، وعرفتها الوثائق البريطانية المعاصرة - لذلك السبب - بحزب مصر، فمن الطبيعي أن تكون محلة المكاوي وجوارها من محلات الميدان ورأس الكُور - حيث يستقر زعماء الفرقة المذكورة والفرق المتحالفة معها - مؤهلة للقيام بالثورة كلما سنَحت الفرصة، فاذا أضفنا إلى تلك الأسباب العامة، الأسبابَ الشخصية المتمثلة بموقف عبدالكريم، ووالده سبتي وأخواله من العبيد المناوئ للوجود العثماني - يكون من المفهوم: لِمَ كانت هذه المحلات قاعدة الانتفاضة ومقر قيادتها ومنطلقها في الوقت نفسه؟!

وتعد محلات المكاوي ورأس الكور والميدان، وإمام إبراهيم - الجزء الأكثر كثافة وأهمية من محلات الموصل في القرن الثالث عشر (التاسع عشر للميلاد)[35]، ويتميز موقعها بأنه يحتل معظم شاطئ دجلة، وهو ما يعني توفر طرق مواصلات جيدة لها، كما أنها تقع قرب سراي المدينة؛ حيث لا تفصل بين هذه المؤسسة والنهر سوى محلة الميدان، وتكتظ هذه المحلات بالأزقة (المسماة محليًّا بالعَوْجات) الضيقة، والتي تسهل السيطرة على مداخلها عند الملمات، وإذا أضفنا إلى ذلك كله ارتفاعها النسبي عن مستوى سطح المدينة، ومن ثم إشرافها على أكثر المحلات الأخرى - تبين لنا أهمية أن تكون هذه المحلات منطلقًا لانتفاضة شعبية مسلحة عنيفة، تشارك فيها فئات عديدة من السكان.

من (عوجات) الموصل

واذا سكت التقرير السري المنوه به آنفًا عن أسماء قادة الانتفاضة، فإن النبذة الخطية تنوِّه بوجود زعامات أخرى، إضافة إلى عبدالكريم بن سبتي، منها رجال من آل نوح، وهم فرع من حمولة آل الهندي من البوشاهر العبيديين الذين كانوا يسكنون محلة رأس الكور الواقعة إلى الجنوب من المكاوي، وتربطهم بعبدالكريم صلة المصاهرة، ونحن نعلم أن حسين الهندي كان ثائرًا في وجه العثمانيين منذ وقت سابق، وأنه كان مسجونًا في سجن الموصل يوم جيء بعبدالكريم إليه سنة 1228هـ (1813م)، ولكننا لا نعلم تاريخ ثورته وماهية أسبابها، ومن المحتمل أنه اعتُقِل أثناء الاضطرابات المسلحة التي صاحبت السنين الأخيرة من حكم الجليليين، والتي كان من أسبابها محاولة السلطة العثمانية القضاء على هذا الحكم، وضرْب القوى المساندة له[36].

ولما كنا نعلم بوجود عشائر أخرى، كانت تقيم في هذه المحلات - منها الشهوان، والبو حمدان والبدش - سبق لها أن أيَّدت زعامة عبدالكريم بن سبتي، فإن من المنطقي أن زعماء هذه العشائر كانوا يُعدون زعماءَ لهذه الانتفاضة أيضًا، ويدل قيام السلطة العثمانية بإعدام (72) ونفي (7) من زعمائها على سعة الانتفاضة وضخامة عدد المشاركين فيها.

وليس من المحدد الأسباب التي أدَّت إلى فشل هذه الانتفاضة الكبيرة، غير القسوة الشديدة التي واجهتها بها السلطة العثمانية، وهي قسوة بلغت حد استخدام المدفعية والجيش النظامي نفسه، وفي ذلك يقول القس (المطران فيما بعد) سليمان الصائغ: "أنه لَمَّا ثارت أهالي الموصل وأبوا قبول القانون العسكري وتنفيذه، أرسل إليهم أحد أعوانه يدعى قاسم أفندي؛ ليدعوهم إلى الطاعة، ويقنعهم في الإذعان إلى القانون العسكري، فلما أقبل رسوله إلى الأهالي، ثاروا عليه وقتلوه، فأحضر محمد باشا (اينجه بيرقدار والي الموصل آنذاك) عشرين مدفعًا صَوَّبها على المدينة، ثم أرسل عليها بعض الكتائب النظامية، فدخلوها ونهبوا أسواقها، وسفكوا دماء أبرياء كثيرين، ثم أمسك بعضًا من وجوهها، وأرسلهم نفيًا إلى البصرة"[37].

والذي نراه أن مسألة رفض القانون العسكري لم تكن إلاَّ غطاءً أرادت به السلطة تغطية الأسباب الحقيقية للانتفاضة ودوافعها الكامنة في المجتمع الموصلي، وفي الظروف الدولية على حد سواء، لقد أدرك محمد باشا اينجه بيرقدار هذه الحقيقة، وهو ما يفسر قسوته وبطْشه بالأبرياء، من غير المؤهلين لأداء الخدمة العسكرية أصلاً، ومن المؤسف أننا لا نملك معلومات عن الأشخاص الذين قُتِلوا أو نُفوا، باستثناء واحد منهم، هو عبدالكريم بن سبتي نفسه؛ لأن النبذة الخطية تشير صراحة إلى أنه "اعتقل في تلك المعركة، وأصبح في قبضة الأتراك، ولم نعرف ما جرى له بعدها؛ لأنهم أخذوه إلى إسطنبول"، وفي هذه المدينة تضيع أخبار عبدالكريم، ويُنسى أمره، فلا نعلم ما إذا كان قد سُجِن أو أُعدِم، وعلى أية حال، فإنه لم يَعُد إلى الموصل مرة أخرى.

على الرغم مما كان يبدو توقف الانتفاضة، والقضاء على زعمائها، فإن جمْرها لبث مُتقدًا في النفوس جيلاً آخر، من ذلك أن حفيدًا لعبدالكريم بن سبتي، هو أسعد بن جاسم[38] (37)، ورث زعامة محلته وتأييد أهلها، فاختاروه بيرقدارًا؛ أي: حاملاً للوائها، واتفق الأخير مع رفاق له، منهم محمد آل ياس الزهيري من عشيرة الزهيرات التي تسكن الموصل، وكان هذا (بيرقدارًا) هو أيضًا لمحلته، فعرف الثوار من ثَمَّ بالبيرقدارية نسبة إليهما، بيد أن خبر التكتل الجديد تسرب إلى أسماع السلطة العثمانية، فأرسلت قوة عسكرية حاصرت مساكن الثوار، وتم إلقاء القبض على أسعد "وجماعة البيرقدارية"، وأُلقوا بهم في السجن، وكان منهم محمد آل ياس الزهيري، فتمكن الأخير من الفرار بنفسه من السجن، بينما بقِي أسعد وجماعته في سجنهم، وحكم على أسعد بالاعدام، فنُفِّذ شنقًا، أما رفاقه، فقد حكم عليهم بالسجن، وبهذا انتهت آخر الانتفاضات التي قام بها الموصليون إبان العصر العثماني.

الموصل القديمة كما تبدو من جهة النهر

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/49847/#ixzz3f7afCknh