كلامك صحيح وذاك ذبابة تعمل على الكذب والتشويه وتزوير التاريخ كما يطلب منه مشغلوه

سكة حديد الحجاز

===

قبل قرن كامل مضى، وبالتحديد عام 1908م، كانت القطارات البخارية تنطلق من محطة قطار "حيدر باشا" بإسطنبول إلى المدينة المنورة، معلنة أن حلماً صعب المنال قد أضحى حقيقة تدركها الأبصار والأسماع.

فقد كان الأول من سبتمبر عام 1908م، هو يوم اكتمال خط حديد الحجاز وانطلاق رحلته الأولى بعد ثمانية أعوام من عمل شاق متواصل أسفر عن خط سكة حديدية تجاوز طوله 1400 كم. فاستحال به خريف عام 1908م -مع ما فيه من الأزمات والمشكلات- مسرحا تزاحمت فيه آمال المسلمين وطموحاتهم في شتى ربوع الأرض مستبشرين ببعث جديد. وأضحى حلم مشاهدة سحب الدخان الكثيفة وهي تنبعث من القطار البخاري المنطلق من إسطنبول إلى الأراضي الحجازية، حقيقة قد تجسدت على أرض الواقع بعد أن كان ضربا من الخيال.

فكرة المشروع

==

عُرف خط حديد الحجاز في السجلات العثمانية باسم " خط شمندفر الحجاز "، أو " خط حديد الحجاز الحميدي "، وامتد بين الشام (دمشق) والمدينة المنورة. حيث ينطلق الخط من الشام ماراً بعمَّان ومعان ثم بتبوك ومدائن صالح وصولا إلى المدينة المنورة. وكان في خطة المشروع الحجازي أن يمتد بعد ذلك إلى مكة المكرمة ومن هناك إلى جدة، بيد أن أياً من ذلك لم يتحقق.

وإن تكن فكرة إنشاء الخط الحجازي قد طُرحت أول ما طُرحت في عهد السلطان عبد العزيز، إلا أنها تحققت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. ولما كانت جهود السلطان عبد الحميد الثاني منصبة على العمل من أجل إيقاف تمزق الدولة العثمانية وانهيارها أو تعطيله على الأقل، فقد أخذ على عاتقه إنجاز مشروع الخط الحجازي.

أوكل السلطان عبد الحميد الثاني مهمة تنفيذ هذا المشروع العملاق لـ" أحمد عزت باشا العابد الدمشقي" والمعروف في التاريخ باسم " عزت باشا العربي ". ويتضمن المشروع، إنشاء خط سكة حديد الحجاز ليربط بين خط سكة حديد الأناضول وخط سكة حديد بغداد، وكذلك تأسيس شبكة اتصال تلغرافية بمحاذاة ذلك الخط الحديدي؛ حيث كان السلطان عبد الحميد الثاني يؤمن بأن هذا سيحقق له سهولة وسرعة في عمليات الاتصال والمتابعة بين مركز الدولة العثمانية وولاياتها في الشام والحجاز.

البواعث والأهداف

==

ثمة مجموعة من البواعث والأهداف دفعت السلطان عبد الحميد الثاني لإنشاء الخط الحجازي والشبكة التلغرافية. وتنوعت هذه الأهداف بين دينية وعسكرية واقتصادية وحضارية وسياسية.ويأتي الهدف الديني في مقدمة هذه الأهداف، حيث استهدف مشروع الخط الحجازي خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير وسيلة سفر يتوفر فيها الأمن والسرعة والراحة، وحماية الحجاج من غارات البدو ومخاطر الصحراء التي كانوا يتعرضون لها في الطريق البري ومن هجمات القراصنة في الطريق البحري، إضافة إلى توفير إمكانات وفرص أكبر للراغبين في أداء فريضة الحج نتيجة انخفاض تكلفة الحج الذي سيحققها ذلك المشروع، مما سيزيد من عدد حجاج بيت الله الحرام.

ويحتل الهدف العسكري مكانة متميزة بين أهداف الخط الحجازي، إذ كان يستهدف تسهيل التحركات العسكرية وحشد الجيوش بُغية التصدي لأية هجمات خارجية قد تتعرض لها مناطق الحجاز والبحر الأحمر واليمن، وإحكام السيطرة على البقاع الجغرافية ذات التوتر السياسي الدائم. وبهذه الكيفية تشعر المنطقة بقوة الإدارة المركزية للدولة العثمانية.

أما الهدف التجاري فتمثل في إنعاش الاقتصاد الراكد بالمنطقة من خلال تحقيق نهضة تجارية واقتصادية لمدن الحجاز وكافة المدن الواقعة على امتداد الخط، وإحداث عملية رواج للمنتجات التجارية والزراعية من خلال نقلها نقلاً سريعا بالقطار إلى المناطق الأخرى، بل وكان من المخطط له مد الخط الحديدي تجاه أحد موانئ البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى زيادة الأهمية الاقتصادية والتجارية للخط زيادة واضحة. وبهذه الكيفية كانت طرق التجارة ستنتقل من قناة السويس إلى خط حديد الحجاز.

ومع إنجاز هذا المشروع العملاق بتمويل وكوادر عثمانية، كان سيثبت للدول التي تطمع إلى تفريق الدولة العثمانية وتريد التهامها وعلى رأسها الدول الأوربية، أن ثمة منجزات حضارية عظيمة يمكن للعثمانيين تحقيقها دون الحاجة إلى اللجوء إليها.

وكان للسلطان عبد الحميد الثاني أهدافٌ سياسية مهمة وراء إنشاء الخط الحجازي. إذ اعتقد بأن إنجاز هذا المشروع يعني تحقيق قدر من الاستقلالية للدولة العثمانية عن أوربا، عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتقنيا. فالسلطان عبد الحميد الثاني والذي عُرف بتميزه عن سابقيه بحرصه على بقاء الخلافة العثمانية وحمايته لها، كان يبذل ما بوسعه بُغية توحيد صفوف المسلمين وتشكيل "اتحاد إسلامي" لمواجهة الأطماع الأوربية الاستعمارية وهجماتها الغاشمة على الدولة العثمانية، إضافة إلى دعمه لحركة "الجامعة الإسلامية" التي دعت إلى تكتيل جميع المسلمين داخل الدولة العثمانية والمناطق المختلفة من العالم خلف راية الخلافة العثمانية.

ولعل خط حديد الحجاز يعتبر من أروع إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني الرامية إلى الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية.

الإنشاء والتنفيذ

==

يتحدث السلطان عبد الحميد الثاني عن الخط الحجازي في مذكراته بقوله: " أخيراً تحقق الخط الحجازي؛ ذلك الحلم الذي طالما راود مخيلتي. فذلك الخط الحديدي لم يكن فقط مصدرا اقتصاديا للدولة العثمانية، بل كان في الآن ذاته يمثل مصدراً بالغ الأهمية من الناحية العسكرية من شأنه تعزيز قدرتنا العسكرية على امتداده ".

وقد أصدرت الإدارة السلطانية الخاصة قراراً بالبدء في إنشاء خط حديد الحجاز في الثاني من مايو عام 1900م، وفي الأول من سبتمبر عام 1900م، والذي يوافق العام الخامس والعشرين لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية، تم تدشين العمل في خط الحديد بين الشام ودرعا في احتفال رسمي مهيب.

ووصل خط الحجاز إلى عمّان عام 1903م، وإلى معان عام 1904م. وفي الأول من سبتمبر عام 1905م اكتملت المرحلة الأولى من خط الحجاز، وانطلقت أولى رحلات القطار بين الشام ومعان لنقل الركاب والبضائع.

وفي الأول من سبتمبر 1906م وصل الخط إلى مدائن صالح، ثم في 31 أغسطس 1908م وصل إلى المدينة المنورة. وخلال الثمانية أعوام التي جرى فيها تنفيذ خط الحجاز وصل طول الخط إلى 1464 كم. ومع إضافة الخطوط الفرعية الأخرى في المراحل اللاحقة بلغ طول الخط 1900 كم عام 1918م.

القوى البشرية العاملة

===

وكان الجيش العثماني هو المصدر الرئيسي للقوة العاملة في إنشاء خط حديد الحجاز. وساهم أيضاً في إنشاء هذا الخط عمال توافدوا من مناطق جغرافية مختلفة من العالم الإسلامي في مقدمتها سوريا والعراق. ولما كانت أعداد أولئك العمال الوافدين محدودة، فقد تحمل الجنود العثمانيين معظم أعباء ذلك المشروع. وكان الجنود يتقاضون أجوراً ضئيلة خلال فترة عملهم في المشروع، في مقابل السماح لهم بالانتهاء من الخدمة العسكرية قبل عام من موعدها المحدد.

تولى منصب كبير مهندسي الأعمال الفنية، مهندس ألماني يُدعى " مايسنر باشا "، وعمل تحت قيادته أربعة وثلاثون مهندسا، سبعة عشر منهم عثمانيون والآخرون كان معظمهم من الألمان، بالإضافة إلى مهندسين من إيطاليا وفرنسا والنمسا وبلجيكا واليونان.

وبعد وصول الخط الحديدي إلى محطة مدائن صالح أصبح الجزء المتبقي من الخط داخل حيز المنطقة الحرام. ولما كان من المحظور شرعاً دخول غير المسلمين إلى هذه المنطقة، فقد جرى إنشاء الخط الواقع بين مدائن صالح والمدينة المنورة كله بأيدي مهندسين وعمال مسلمين.

ومع تقدم العمل في المشروع ازدادت خبرة العثمانيين، وعليه قلت أعداد المهندسين الأجانب في المراحل المتقدمة منه أمام أعداد المهندسين المسلمين التي كانت تزداد يوما بعد يوم. ومن ثم تميز خط حديد الحجاز بوصفه مشروعا عمل فيه الكثير من المهندسين المسلمين، قياسا بخط حديد الأناضول وخط حديد بغداد.

تضحيات بطولية

==

استغرق إنشاء الخط الرئيسي لطريق الحجاز ثمانية أعوام، وعمل فيه نحو خمسة آلاف عامل معظمهم من الأتراك وبعضهم من العرب وبعضهم من أجناس مسلمة أخرى. ولا شك أن قيام الجنود العثمانيين بالعمل في هذا المشروع قد خفض كثيراً من النفقات.

وهو ما يأتي في مقدمة العوامل المهمة في إنجاز هذا الخط الحديدي. كما كان لتدين الجنود العثمانيين وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم دوره البالغ في إنجاز هذا العمل في فترة تُعد قصيرة، حيث قاموا بشق الطرق عبر الفيافي والقفار والجداول والوديان.

ولعل الفضل في إنشاء هذا الخط الحديدي يرجع إلى أولئك الشجعان البواسل الذين قدموا من الأناضول لإنشاء وتركيب تلك الخطوط الحديدية في صحاري شبه الجزيرة العربية.

وإذ يقوم أولئك البواسل بنصب قضبان السكك الحديدية وأعمدتها وتشييد محطاته، كانوا ينصبون أيضاً الشواهد لقبور شهدائهم؛ حيث استشهد خلال إنشاء خط السكة الحديدية الكثير من الجنود العثمانيين، إما عطشاً تحت نيران الشمس الحارقة بسبب نقص المياه، وإما من سوء التغذية، فضلاً عمن استشهدوا بسبب حوادث العمل أو غارات البدو.

ولقد انتشرت شواهد قبور هؤلاء الشهداء العثمانيين البواسل على امتداد خط السكة الحديدية حتى المدينة المنورة جنباً إلى جنب مع محطات القطار. وإن تكن آثار وبقايا هذا الخط الحديدي لا تزال موجودة إلى اليوم، فإن قبور معظم أولئك البواسل وأسماءهم قد طوتها صفحة النسيان ولم يعد لها وجود.

فيكفي أن نعلم أن عام 1908م وحده قد شهد أكثر من 126 غارة من غارات البدو على خط حديد الحجاز، فضلاً عن مشكلات نقص المياه وظهور بعض الأمراض وتدخلات الدول الأجنبية.. وهو ما يعطي لنا مؤشراً مهماً لفهم أسباب البطء في تنفيذ المشروع.

الموقف الأوربي

=

تلقت أوربا الإعلان عن الخط الحجازي بدهشة بالغة، واعتبرت إقدام الدولة العثمانية على مشروع مثل هذا ضرباً من الخيال، حيث كانت الدولة العثمانية آنذاك في وضع اقتصادي متدهور أوشكت فيه على الإفلاس بسبب ديونها الخارجية والداخلية؛ حتى أن بعض الصحف الأوربية آنذاك قد تطاولت عبر صفحاتها على المشروع والسلطان عبد الحميد الثاني بالاستهزاء والسخرية، وخصصت لذلك أخباراً مطولة ورسوما كاريكاتيرية بذيئة.

ومع التقدم في إنشاء الخط وإظهار القائمين عليه لتضحيات كبيرة، أخذت الدول الأوربية تضع العراقيل للحيلولة دون إكمال العثمانيين لهذا المشروع. وكانت بريطانيا وفرنسا في مقدمة هذه الدول.

فأسرعت تلك الدول ولا سيما بريطانيا للحيلولة دون مساندة الشعوب التي تخضع للاستعمار البريطاني لهذا المشروع، حيث قامت بنشر الشائعات بين المسلمين الهنود الذين يقومون بالتبرع لإقامة الخط الحجازي، وأطلقت شائعات مثل أن "التبرعات لا تُستخدم في إنشاء الخط الحجازي".

بيد أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل التام، واستمر المسلمون الهنود في جمع التبرعات وإرسالها إلى الدولة العثمانية. كما حظر الاستعمار البريطاني على مسلمي الهند تعليق "وسام خط حديد الحجاز" الذي يُمنح لكبار المتبرعين.

وقد سعت بريطانيا إلى استعمال شتى الطرق من أجل انسحاب العثمانيين من الأراضي المقدسة بعد الحرب العالمية الأولى. ومما يلفت النظر هنا أن تعطيل خط حديد الحجاز كان أول ما قامت به بريطانيا بعد انسحاب العثمانيين من مكة والمدينة المنورة؛ إذ كانت تنظر إلى الخلافة العثمانية باعتبارها التهديد الأكبر ضد طموحاتها الإمبريالية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، ومن ثم فقد شعرت بارتياح شديد بعد أن قامت بقطع الروابط بين الأناضول وشبه الجزيرة العربية من خلال تعطيل الخط الحجازي.

أما فرنسا فقد سعت لفرض القيود والعقبات أمام إنشاء خط حديد الحجاز من خلال الموانئ التابعة لإدارتها؛ حيث فرضت ضرائب جمركية باهظة على مستلزمات خط الحديد، وعطلتها داخل الموانئ فترات طويلة.

وإن تكن كل هذه العقبات قد أبطأت من معدل إنجاز الخط، إلا أنها لم تستطع أبداً إيقاف عجلة التقدم نحو الانتهاء من تنفيذ المشروع. واكتمل خط حديد الحجاز رافعاً راية العصيان والتحدي في وجه الاستعمار الأوربي، ومعلناً أن قلب "الرجل المريض" لا يزال ينبض بالحياة.

المصادر المالية

==

كان فترة سلطنة السلطان عبد الحميد الثاني من أصعب فترات الدولة العثمانية من الناحية الاقتصادية. ولم يأل السلطان عبد الحميد جهداً من أجل سداد الديون الخارجية الضخمة التي ورثها عن أسلافه. ورغم أنه قد اضطر للحصول على قروض خارجية ضئيلة في بعض الأوقات، إلا أن ما قام بسداده كان يفوق بكثير ما اقترضه. وكان يدرك أن الديون الخارجية تزعزع هيمنة الدولة، والديون الداخلية تزعزع سلطتها. ومن ثم لم يفكر في الحصول على أي قروض خارجية لتمويل إنشاء خط حديد الحجاز.

وكانت التبرعات -وللمرة الأولى في تاريخ الدولة العثمانية- هي المصدر الأول لتمويل هذا المشروع الضخم. فكان تمويل خط حديد الحجاز من تبرعات المسلمين في شتى أنحاء العالم دون أن تشوبه أي مساهمة من الدول الأجنبية على النقيض من خطي سكة حديد الأناضول وبغداد اللذين أقيما بتمويل أجنبي.

وكانت الدولة العثمانية قد خصصت 18% من ميزانيتها لإنشاء هذا الخط، بيد أن تلك النسبة اعتُبرت ضئيلة للغاية عندما تم الإعلان عن أن إنشاء الخط سيتكلف نحو ثمانية مليون ليرة عثمانية. ومن ثم برز الاحتياج الشديد للأموال اللازمة لتنفيذ المشروع. ذلك المشروع الذي اعتبره المسلمون بمثابة "مسألة عزة وكرامة" أمام أوروبا. وأراد السلطان عبد الحميد أن يجنب دولته المزيد من الاستدانة، وأن يكون تمويل المشروع الحجازي بأموال إسلامية تماماً. فوجه نداءً إلى العالم الإسلامي من أجل التبرع للمشروع، ليدشن بذلك حملة تبرعات قلّ أن نجد لها نظيراً في تاريخ العالم.

وبدأت حملة التبرعات الأولى في مايو عام 1900م، بأن تبرع السلطان عبد الحميد الثاني من جيبه الخاص بخمسين ألف ليرة عثمانية، ودعا المسلمين كافة للمشاركة في هذه الحملة، سواءً كانوا ممن يعيشون في الأراضي العثمانية أو في غيرها.

ومن بعد السلطان تبرع الباشاوات العثمانيون، ثم أقبل موظفو الدولة والتجار والبائعون والجنود والشعب على المشاركة في هذا التنافس الخيري. ولقي نداء السلطان عبد الحميد استجابة تلقائية وفورية بين كافة المسلمين في شتى بقاع العالم، حيث اقتطع المسلمون من أقواتهم ومدخراتهم للمساهمة في تمويل الخط الحجازي.

بل إن دولة ذات صراع تاريخي مع الدولة العثمانية مثل إيران قد جمعت أيضاً مقداراً من التبرعات -وإن كان ضئيلاً- وأرسلته إلى إسطنبول. وانهالت التبرعات التي جاءت من مناطق مترامية الأطراف مثل الهند وأفغانستان، ومن دول أخرى مثل الجزائر والسودان وتونس وليبيا وإندونيسيا وماليزيا. وتدفقت التبرعات من كافة أرجاء العالم؛ فجاءت التبرعات من الشعوب التركية في آسيا الوسطى، ومن مسلمي أوربا وأفريقيا وأمريكا.

وذلك رغم كل المحاولات التي قامت بها الدول الأوربية لصرف هذه الشعوب المسلمة عن هذا المشروع وإقناعهم بعدم جديته. وأصبحت التبرعات التي تم جمعها من الضخامة ما تكفي لإنشاء ثلث الخط الحجازي.

وحرصت الدولة العثمانية على تكريم المتبرعين من خلال منحهم نياشين وأوسمة مصنوعة من الذهب والفضة تخليداً لذكرى الخط الحجازي. وإضافة إلى ما تم جمعه من تبرعات، فقد اضطرت الدولة العثمانية إلى الاقتطاع الإجباري من مرتبات موظفي الدولة من أجل الإسهام في إنشاء الخط. وجدير بالذكر هنا أننا لا نكاد نجد شكوى واحدة من أولئك الموظفين بسبب هذا الاقتطاع الإجباري من رواتبهم. وهو ما يُعد إشارة واضحة على أن الأمة التي تلتف حول هدف واحد، قادرة على التضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيل تحقيق ذلك الهدف. وتاريخ الأتراك في الفترات اللاحقة يشهد على أحداث مشابهة لتلك التضحيات، تجلت فيها هذه الروح والفكرة والعقدية دون أن يعتريها خلل أو عطب.

كما حرصت الدولة أيضاً على اقتطاع جزء من دخلها العام لتمويل المشروع الحجازي، فأصدرت طوابع تمغات متعددة الفئات المالية في كافة دوائرها الحكومية والبيروقراطية، وجمعت جلود الأضاحي وباعتها وحملت عائداتها إلى ميزانية المشروع. إضافة إلى أن نظام البدء الفوري في تشغيل رحلات الركاب والبضائع في الأجزاء التي اكتملت من الخط الحديدي، كانت مصدراً آخر من مصادر التمويل.

ورغم الانتهاء من إنشاء المشروع الحجازي، وانسحاب العثمانيين من المنطقة مع حلول عام 1918م، وتخريب الخط ونسف جسوره وانتزاع قضبانه مع نشوب الثورة، إلا أن التبرعات لم تتوقف وظلت تتدفق من مختلف أنحاء العالم. ولا ريب أن هذه الهمة العالية والتنافس في فعل الخيرات قد أظهر للعالم كله مدى عمق الأخوة الإسلامية وقوتها ورحابتها.

حركة القطار

==

في الأول من سبتمبر عام 1908م والموافق للعام الثاني والثلاثين من جلوس السلطان عبد الحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية، قام بافتتاح خط حديد الحجاز وسط مراسم رسمية مهيبة. وكانت قبل ذلك "لجنة خط حديد الحجاز" قد قامت نيابة عن السلطان بافتتاح المحطات الممتدة على خط سكة الحديد في احتفالات رسمية أيضاً.

وكان لغير المسلمين أيضاً الحق في استخدام المحطات البينية الموجودة على خط حديد الحجاز، غير أنه لم يكن من المسموح لهم الوصول بالقطار إلى المدينة المنورة، وكان للخط دور في نقل الأموال. وأسدى قطار الحجاز خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، واستُخدم أيضاً في بعض الأغراض العسكرية مثل نقل الجنود من منطقة إلى أخرى. كما قام القطار بنقل البضائع بين المناطق المختلفة، وهو ما أحدث انتعاشة في الحياة الاقتصادية والتجارية.

وتحددت أوقات تحرك القطارات وفقاً لمواقيت الصلاة. فكانت القطارات تتحرك على نحو لا يخل بأوقات الصلاة. فإذا ما دخل وقت الصلاة توقف القطار وتوجه الركاب لأداء الصلاة في العربة المخصصة لذلك.

الدلالة الدينية

====

قد تكون نظرتنا قاصرة إذا نظرنا إلى البعد الديني للخط الحجازي في نقله للحجاج فحسب. فالقطار الحجازي كان يؤدي في الوقت ذاته مهمة عريقة، ويحافظ على تقليد يضرب بجذوره في التاريخ وهو إرسال "الصرة السلطانية" إلى الحجاز.

وكان السلاطين العثمانيون كلهم تقريباً يقومون بتجهيز قدر كبير من الأموال عُرف بـ" الصرة السلطانية " وإرسالها إلى الحجاز.

وهو تقليد يرجع بجذوره إلى العباسيين ثم إلى العثمانيين اعتباراً من السلطان العثماني "يلديرم بايزيد".

وكانت " الصرة السلطانية " قديما تبدأ رحلتها في بداية كل ثلاثة أشهر عبر الطريق البري. وعرفت الطريق البحري مع استخدام السفن البخارية منذ عام 1864م، ثم أصبح لها مكانها الخاص في القطار الحجازي بعد عام 1908م. وكانت أموال "الصرة السلطانية" مخصصة للإنفاق على كافة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مثل شؤون الإعمار والإصلاح وغيرهما، ودفع رواتب العاملين هناك. كما كانت أيضاً مصدراً من مصادر توفير الراحة وتيسير مناسك الحج لزوار بيت الله الحرام. إضافة إلى أن القطار الحجازي قد وفر لوفد "الصرة السلطانية" رحلة سريعة ومريحة وآمنة.

وأخيرًا وبهذه المناسبة نتوجه بخالص العرفان بالفضل والدعاء بالرحمة لأولئك الذين عملوا على إنشاء خط سكة حديدية الحجاز، وأولئك الذين سقطوا شهداء خلال أداء واجبهم فيه، وأولئك الذين اقتطعوا من أقواتهم ومدخراتهم للمساهمة فيه، وأولئك الذين بذلوا النفس والنفيس بكل تجرد وإخلاص لذلك المشروع.

ــــــــــــــــ

(*) الترجمة عن التركية: د. طارق عبد الجليل.

--------------------------------

(*) كاتب وباحث تركي.

منقول

http://www.hiramagazine.com/archives...D=323&ISSUE=16

باشاوات الدولة العثمانية في دمشق يوم تدشين محطة الحجاز عام 1908

لوفد السلطاني جلوساً من اليمين: الفريق بحري باشا - مندوب السلطان عبد الحميد الثاني رحمي باشا - المدير العام للخط الحجازي كاظم باشا - المشير رضا باشا.

وقوفاً من اليمين: الأمير ألاي ناجي بك - مدير المدفعية زري باشا - عبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج الدمشقي - محمد باشا العظم - جواد باشا مشير الشام.

نصهم دمشقية وحلبية ومقدسية .... غريب مو

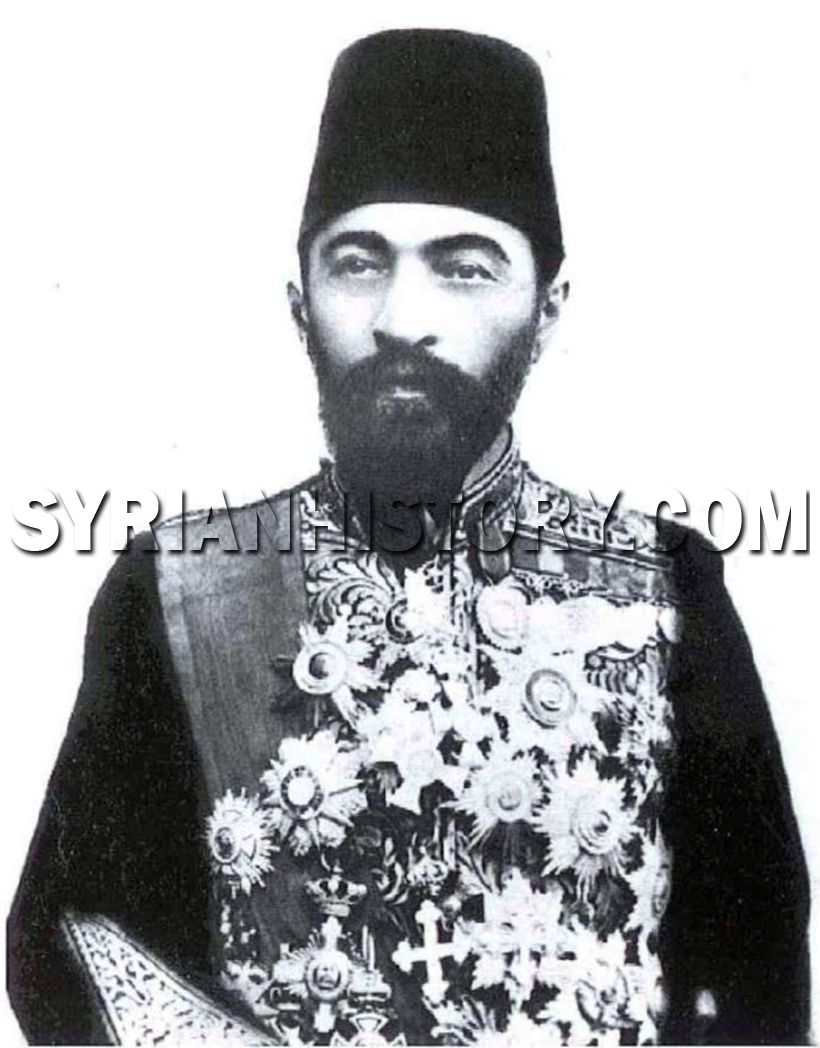

أحمد عزت باشا العابد (( دمشقي)) مستشار السلطان عبد الحميد الثاني - 1900 المشرف على مشروع سكة حديد الحجاز

وزير الأوقاف العامة في الدولة العثمانية فوزي باشا العظم ( دمشقي من اصل ادلبي ) عام 1911

كان محمد فوزي باشا العظم (( معرة النعمان - ريف ادلب)) واحداً من العرب الأكثر تأثيراً في بلاد الشام في زمن الدوله العثمانية ، والمقرب جداً من السلطان عبد الحميد الثاني.

تولى مديرية الأشغال العامة في السكة الحجازية , ثم رئيس مجلس بلدية دمشق , ثم تقلد وزارة الأوقاف العامة والشؤون الدينية في الدولة العثمانية سنة 1911 .

انطلاق أول قطار من محطة الحجاز بدمشق الى المدينة المنورة عام 1913